今回は、大阪大学で開講されているユニークな授業「ナッジと公共政策」についてご紹介します。

「ナッジと公共政策」は、2022年の開講以来、大阪大学だけでなく他大学からも受講生の集まる人気講義。この講義の特徴は、大学、学生、自治体が協働し、自治体から提示された政策課題を学生がナッジで実際に解決するというもの。他の大学に類を見ない超実践的な内容です。

学生たちは、ナッジや行動経済学の概念を学んだ上で、数人ずつのグループに分かれて、社会課題を解決するためのナッジのアイデアを考えます。自治体は、学生たちの議論にファシリテーターとして参加し、フィードバックを行います。そして、学生のアイデアが自治体に採用されると、自治体は実際にそのナッジを実施し、効果検証が行われます。

本記事では、今年度の受講生による最終報告会の様子や、本講義に関わった自治体の皆様、そして教員の声をご紹介します。ぜひ最後までお読みください!

大阪大学吹田キャンパス (大阪大学提供)

1. 2024年度最終報告会のダイジェスト

2024年6月に実施された自治体への最終報告会の様子をダイジェストでご紹介します。

今年度のテーマは、

1. 津波避難行動促進(大阪府)

2. 市税の期限内納付促進(兵庫県尼崎市)

3. 行政手続きDX推進(横浜市)

でした。

まず、大阪府の「津波避難行動促進」のテーマに取り組んだ2つのグループの発表内容をご紹介します。

大阪府では、M8〜9クラスのいわゆる南海トラフ地震の30年以内の発生確率が70-80%とされており、早期避難率が低かった場合は死者13 万人、一方、迅速な避難ができた場合の死者は7800人程度と推計されています。大幅な人的被害減少のためには迅速な避難が必須です。令和5年に実施した大阪府の津波避難意識調査によれば、「年齢が低く、就学期間が短い人」の方が災害により不安を感じ、「自宅の浸水深を知らない人」の方が、避難意思が低く防災対策も行なっていない傾向があることがわかりました。こうした背景のもと、迅速な津波避難行動の促進を目的に検討が進められました。

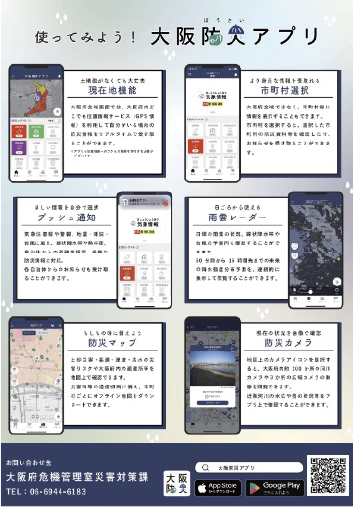

この課題に対し、大阪府グループ1は、調査を踏まえ、若い人に親和性の高いツールとして「アプリ」に着目し、大阪府・大阪市のアプリである「大阪防災アプリ」※のダウンロードを促進することで、津波避難行動の促進を図ることとしました。

※大阪防災アプリでは、津波浸水区域をはじめとするハザードマップの情報や大阪府内の避難所情報を見ることができ、GPSにより津波等の警報や避難情報など現在地の防災情報をプッシュ通知で受け取り可能です。

大阪府より提供

大阪府より提供

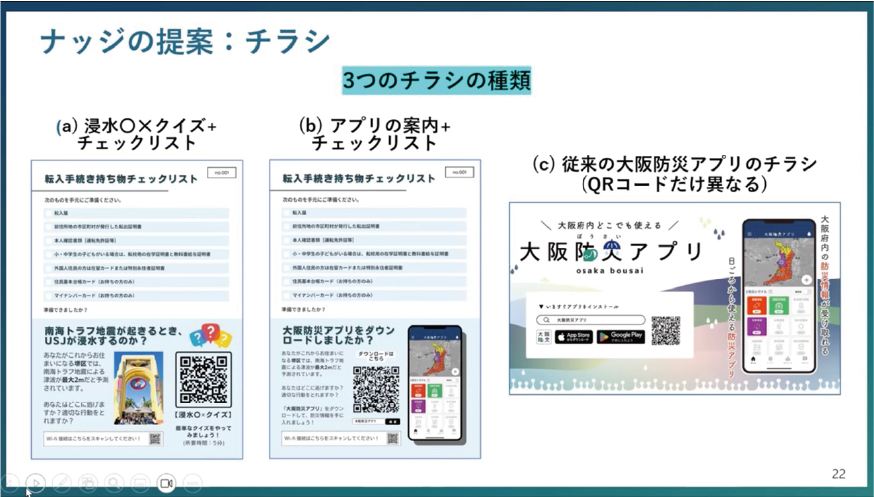

大阪府に引っ越してきたばかりの人に、大阪防災アプリを入れてもらうためのナッジアプローチを考案。転入届の提出手続きの待ち時間を利用して、USJや大阪城といった大阪の名所は浸水してしまうのか否かをテーマに、津波の知識を楽しく学べるナッジクイズを出すというアイデアを提案しました。

発表資料

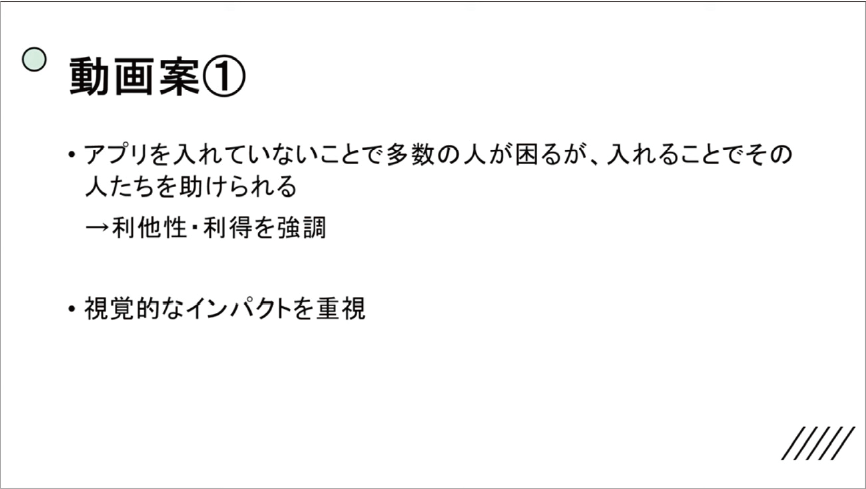

大阪府グループ2は、同じく大阪防災アプリを入れてもらうために、「利他性」などの行動経済学の知見を取り入れた15秒のショート動画を提案。大阪らしいユーモアを交えたシナリオで、大阪府の担当者の方にも大好評でした。

発表資料

続いて、尼崎市の「期限内納付促進」のテーマに取り組んだ2つのグループの発表内容をご紹介します。

尼崎市では、個人市民税の収入率が95.9%と、類似都市平均の98.3%と比較して低い水準にとどまっていることが課題になっています。滞納が生じると、督促状の発送、SMSでの催告、警告書の発送を通じて納付を促しますが、これらに応じない場合は最終的に差し押さえとなり、これらの督促業務に伴う経費もまた課題です。また、市民にとっての納付の利便性を考え、さまざまな納付方法、例えばスマホアプリによる決済などのキャッシュレス納付も導入されていますが、その利用割合は低いのが現状です。このような課題をふまえ、滞納する人を減らす、また、便利な納付方法を周知してより多くの人にスムーズに納付してもらうことを目的に検討を行いました。

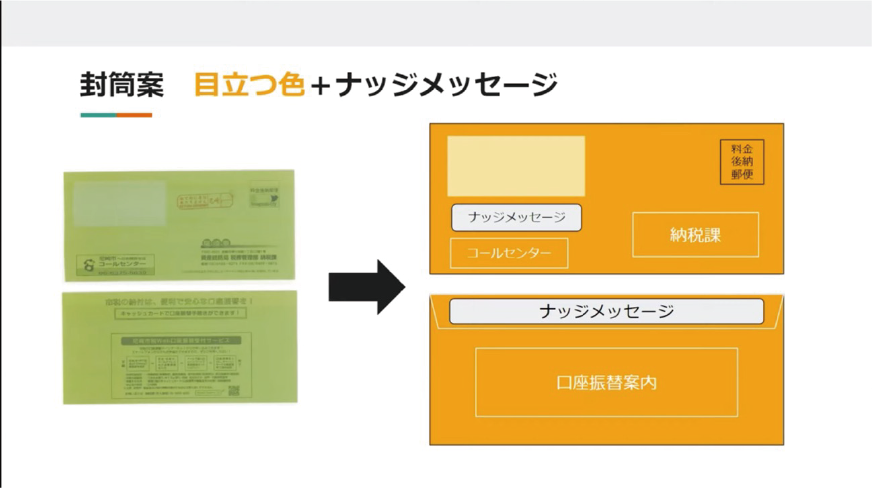

尼崎グループ1は、滞納者を減らすための取り組みとして、督促状を送付する際の封筒に着目して、封筒の色を目立つ色に変えたり、先行研究を参考に、社会規範などを活用したナッジメッセージを複数考案しました。

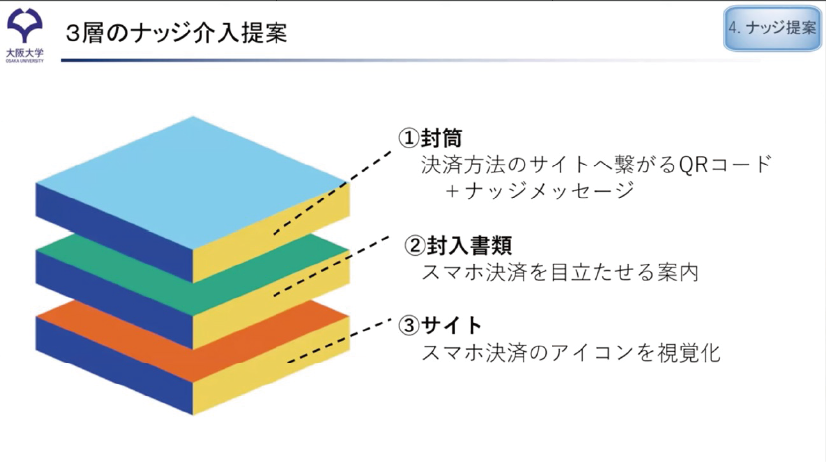

尼崎グループ2は、キャッシュレス決済の中でも最近急速に利用が広がっている、手数料のかからないスマホ決済に着目。スマホ決済できることを知らない人が多いのではないかという仮説のもと、封筒にQRコードを印刷したり、封入書類のサイズやデザインを工夫したり、さらにキャッシュレス決済を紹介する市のウェブサイトの改善案にも言及した提案をしました。

最後に、横浜市の「行政手続きDX推進」のテーマに取り組んだ2つのグループの発表内容をご紹介します。

横浜市では、市民が行政手続きにかける時間を減らすことを目的に、区役所に来訪せずに近くのコンビニエンスストアにて、マイナンバーカードを使用して可能な行政手続きを行ってもらうことを推進しています。今回は、住民票の取得や転居届の提出をなるべくコンビニで行ってもらえるようにするには、誰に、どのような広報を行えば良いかを検討しました。

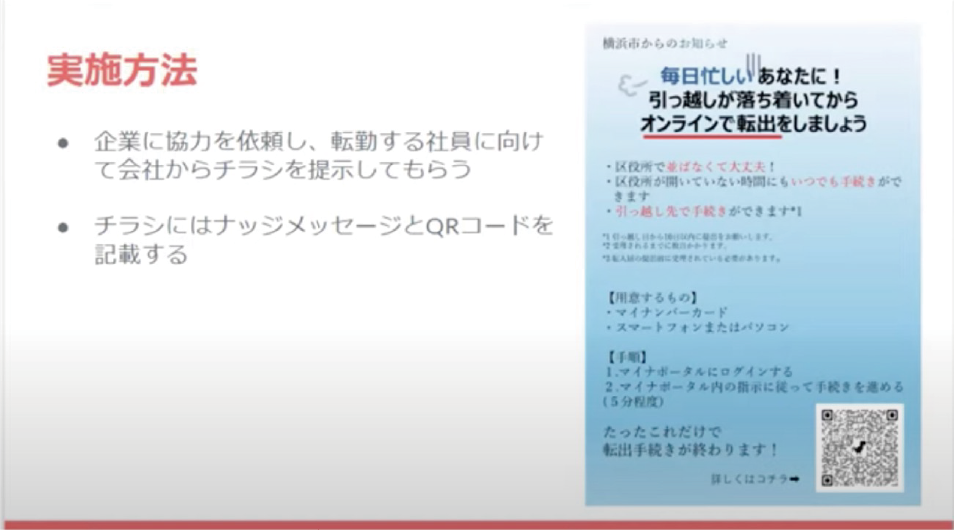

この課題に検討した横浜グループ1は、企業の従業員の転居を伴う異動に着目し、転居届のオンライン提出を促進するためのメッセージやチラシデザインを提案しました。

発表資料

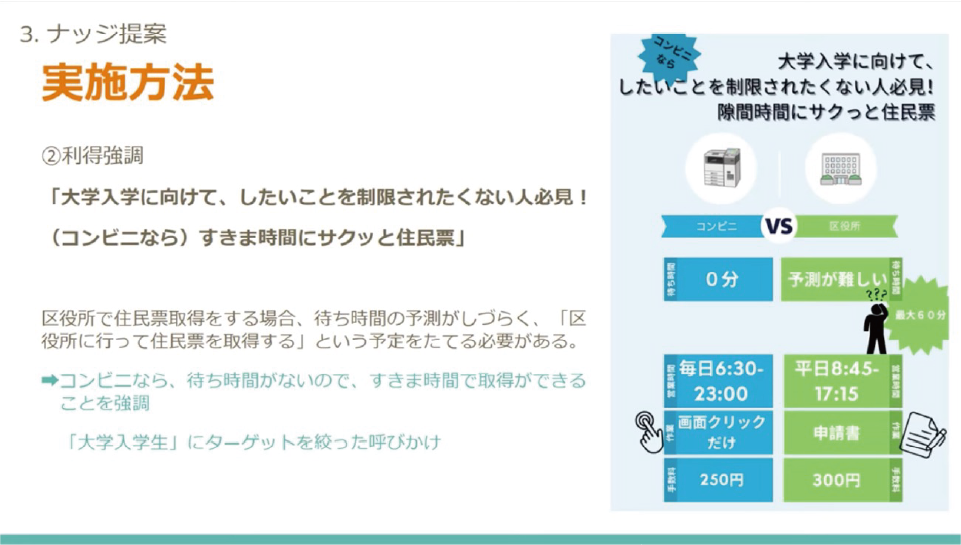

横浜グループ2は、市立大学の入学手続きに住民票が含まれることに着目して、入学生および保護者に対して、区役所に来ずともマイナンバーカードを利用して、コンビニ等で住民票が安く早く入手できることをアピールするナッジチラシを提案しました。

発表資料

この日は講義3コマ分、約4時間半にわたる長丁場となりましたが、学生の発表後には自治体の担当者や教員からのコメントやフィードバックがあり、施策として実装していく際の改善点などの議論も行われ、好評のうちに今年度の講義も終幕しました。

参加自治体の方々へのインタビュー

「ナッジと公共政策」の講義では、自治体の皆様に

・政策課題の選定及び学生への説明

・授業参加及び学生へのフィードバック

を担っていただいています。

2024年度に参加いただいた大阪府及び尼崎市、そして2023年度に参加いただいた高知県の担当者の方に講義に参加しての感想をお伺いします。

山邉佳子さん

和田洋一さん

江上昇さん

佐々井愛美さん

2024年度参加 大阪府

2024年度参加 大阪府

山邉佳子さん

大阪府政策企画部危機管理室防災企画課 課長補佐

平成19年に大阪府入庁。高齢者福祉、健康医療、政策企画などを経て現職。

和田洋一さん

大阪府政策企画部企画室連携課 主査

平成28年に大阪府に入庁。雇用促進、高齢者福祉などを経て現職。

2024年度参加 尼崎市

江上昇さん

2006年入庁。2017年から「尼崎市学びと育ち研究所」を担当し、ビッグデータ、EBPM業務に従事。

大竹文雄先生とのご縁をきっかけに、2019年、尼崎版ナッジユニットを立ち上げ、代表を務める。

2022-23年 滋賀大学大学院データサイエンス研究科派遣。データサイエンス修士。

2023年度参加 高知県

佐々井愛美さん

平成25年4月高知県庁入庁。県立大学への出向や中山間地域の振興などの業務を経て、

令和4年4月に新設された、住宅課「空き家対策チーム」へ配属。

―本講義に参加した経緯を教えてください。(以下、敬称略)

和田(大阪府):大阪府は、日本初の行動経済学の研究拠点である大阪大学社会経済研究所と「ナッジの社会実装等に向けた大阪大学社会経済研究所と大阪府の連携に関する協定」を令和4年12月に締結し、大阪大学社会経済研究所と連携して大阪府施策へのナッジ活用に取組んでいます。今回は、連携協定の取組みの一環として、大阪府知事の意向のもと、南海トラフ地震の発生確率が高まる中、府民の津波からの避難行動を促進にナッジ理論を活用できないか検討することになりました。具体的なナッジ案を検討するにあたり、大阪大学より「ナッジと公共政策」の講座を活用してはどうかとご提案いただき、参加することとなりました。

江上(尼崎市):尼崎市では、職員有志の自主研修グループによってナッジの取組が運営されています。私は業務としてはデータ分析やEBPMを担当しており、親和性はありますが、参加時点ではナッジは正式な業務ではありませんでした。市のEBPM推進の流れの中で、ナッジを業務に組み込んでいけないかという思いもあり、庁内へのナッジの周知の機会、ナッジの実践事例の積み上げが欲しいタイミングでした。そのようなときに、あるナッジコミュニティ内(NPO法人Policy GarageのSlack)にて、大阪大学の佐々木先生から協力自治体募集のご案内があったのでエントリーしました。

佐々井(高知県):職員研修に講師としてお越しいただいた大竹先生から本講義のご紹介があり、総務部局が県庁内でテーマの募集をしていました。私たち空き家対策チームは空き家所有者の意識啓発などを課題としていたため、行動変容を促すナッジで課題解決ができればと考え、また自分自身の勉強も兼ねて応募してみようということになりました。

―参加にあたっては、どのような庁内調整や準備が必要でしたか?

山邉(大阪府):講座を通じて学生さんにご提案いただく事業を、今後実際に事業化していくことまでを想定し、事前に事業予算の確保や事業担当者の選定、事業実施フィールドの想定を行いました。また、学生さんがナッジ案を企画できるよう必要な知識について、10分程度の簡単な動画を大阪府にて作成し講座開始前に大阪大学に提供しました。

江上(尼崎市):尼崎市は少し特殊で、今回のプロジェクトに参加したのは「尼崎版ナッジユニット」のメンバーですが、テーマはナッジユニットと関係なく、税務部門にご協力いただいて「納税通知に関するナッジ」としました。メンバー内には税務部門のメンバーはおりませんでしたので、ナッジユニットは「業務外の活動」として、税務部門は「業務として」参加する形になりました。毎週土曜日の授業にはナッジユニットのメンバーが出席し、その場でのやり取りや学生さんらからの質問・提案を週明けに税務部門に伝え、次の土曜日までに税務部門から回答をもらって学生さんと話し合う、という進め方になりました。

佐々井(高知県):高知県の課題を考えてくださったグループが2つあり、最初は高知県から私一人で参加する予定だったため、対応が大変でした。そこで、3回目以降の授業からは他の職員にも参加してもらうことになりました。1グループに1人が入ることで、学生さんからの質問対応や、政策に活かす上での軌道修正などができ、より内容の濃い話し合いができたと思います。

―講義に参加してみて、どのような点で大学や学生との協働のメリットを感じましたか?

山邉(大阪府):懸案であった津波避難行動の促進について、大阪大学の学生さんから具体的な事業提案を受けることができ、実証実験実施に向けて一気に動くことができました。また、当初、事業担当者が想定していなかったアイデアを学生さんならではの視点で提案していただき、都度、先生方から事業化へのポイントについてご意見をいただくことができました。さらには、講義に毎回参加することで、ナッジ理論を活用した施策立案の流れを、学生さんと一緒に学ぶことができ、一から実際に組み上げていく過程とともに学習することができたと思います。加えて、今回課題として取り上げていただいたテーマだけでなく、ナッジを活用した施策立案の基礎を習得することができました。

佐々井(高知県):ナッジはどの部署においても必要な考え方だと思います。第一線で活躍されている先生方から学ぶことができ非常に良かったです。学生さんと行政がそれぞれの強みを活かして政策を考えることで、よりリアルで理論的な手法を考えることができました。さらに、この授業で学生さんと考えた内容を実装することにより、よりナッジに対する学びが深まりました。また、普段仕事をしているとなかなか関わることがない、他県の学生さんの意見を聞くことができたことが良かったです。「こんな考え方があるんだ」「こういうところがわかりにくいのか」など、新たな気づきを得ることができました。

江上(尼崎市):講義にて、ナッジユニットが学生さんらとやり取りした内容を、昼休みや夜に担当部門に送っておくと、数日後に担当から回答が届く、といった具合で、庁内でもお互いに無理のない範囲でうまく対応できたと思います。

―どのような自治体に「ナッジと公共政策」への参加をおすすめしますか?

江上(尼崎市):ナッジを生かせる場面は広く、どの自治体でも参加は可能かと思います。ただ、「課題を解決したい部局が参加して解決」だけだと単発の改善で終わってしまうかもしれません。理想としては、ナッジを担当している部局、あるいは政策部門など、ナッジを制度化し、組織として運用していく可能性がある部局の職員が参加し、その知見を組織内にストックしていくことが望ましいと考えます。 知見をストックし、自治体内で専門家を内製化していくにしても、一定の知見は必要です。その知見が備わるまでは、一定の大学などの専門家の支援を得ることが必要と考えます。ですので、講義への参加だけでなく、その後の展開を踏まえ、大阪大学と連携していける可能性を持った自治体であればなお良いと思います。

なお、プロジェクト中は、授業ごとの準備や寄せられる質問への対応だけでなく、毎週土曜日も稼働しますので、自治体側も結構な人的コストがかかります。単発でナッジを活用したい、というよりも、ナッジという制度自体を組織に取り入れていきたい、政策立案の手法・枠組として検討したい、という野心的な自治体の方が、労力に見合った見返りを得ることができると考えます。

和田(大阪府):解決すべき課題について明確化されており、予算、マンパワーがなく、小さな力で住民への働きかけを行いたい自治体については、ぜひ参加を勧めたいです。

佐々井(高知県):広報啓発等にいまいち効果を感じない、と課題を感じている自治体や、職員のスキルアップを図りたい自治体におすすめします。

―自治体の皆さん、貴重なお話をどうもありがとうございました!

このように、本講義には、基礎自治体(市町村)から広域自治体(都道府県)、またナッジへの取り組みを正式に業務としている自治体から、職員が自主的にナッジに取り組んでいる自治体まで、それぞれの形で関わってくださっています。

教員インタビュー

本講義を担当する花木伸行大阪大学社会経済研究所附属行動経済学研究センター長にお話を伺いました。

花木 伸行

(社会経済研究所 教授)

実験経済学の手法を用いて、「これまで実験・行動経済学がミクロレベルで明らかにしてきた人間の限定合理的な行動のマクロ経済学的な含意は何か?」という問いに応えることを中心に研究。

大竹 文雄

(CiDER 特任教授)

行動経済学の政策への応用研究を中心に研究。具体的には、災害時の避難、風しんの抗体検査受検、感染予防行動、ワクチン接種などを促進するよびかけメッセージの効果検証を実施。

佐々木 周作

(CiDER 特任准教授)

自治体や企業と一緒に社会のなかで実験する「フィールド実験」という手法を使って、金銭寄付や感染対策などの「協力行動」を研究。

―「ナッジと公共政策」、非常にユニークな講義ですが、どのような経緯ではじまったのでしょうか?

いわゆる理系の学問と異なり、人文・社会科学が社会の役に立っていることを実感する機会はあまりありません。しかし、近年の実験・行動経済学とデータ分析に基づいた実証経済学の発展はそれを大きく変えています。特に、心理学や行動科学が長年蓄積してきた人々の行動特性を考慮した行動経済学の知見を用いて、組織や社会での選択の仕組みや、情報伝達の方法を変えることで、人々の行動が大きく変わることが分かり、「役に立つ」社会科学として注目されるようになっています。

このように行動経済学の知見に基づき、自発的な行動変容を促す仕組みであるナッジは、期限内納税の促進といった行政課題から、防災、貧困解消、環境保護といったSDGsに関わる事例にまで適用可能な仕組みであり、世界中で様々な試みが進められており日本でも同様に広がりはじめてはいますが、その知見はまだまだ知られていません。また、専門的な知識を持った人材が不足しています。

人材を育成するためには、大竹先生の著作などの本を読むだけではなく、自分で実際に課題解決に取り組んでみてもらう必要があるという思いから、佐々木先生が阪大に着任されたのをきっかけに3人で講義を提供しようという話になりました。

―大学にとって、この「ナッジと公共政策」の講義にどのような意義を感じていますか?

大阪大学社会経済研究所は平成16年に附属行動経済学研究センターを設立し、平成21年には「行動経済学」共同利用・共同研究拠点に認定され、日本の行動経済学研究の中核拠点として活動してきました。

これまで、学内外の研究者と多くの学術研究を進めてきた一方、社会と共創して社会課題を解決するような取り組みは比較的少なかったのが事実です。一方で、大学全体として、学知を社会に還元し、一方で、社会課題を解決しながら未解決の基礎的な研究課題も発見し、学術研究のフロンティアを拡大していくという取組に力を入れるようになりました。

大阪大学の中でも、我々が行なっている行動経済学の知見を活かした社会との共創活動は高く評価されています。

―「ナッジと公共政策」の講義の今後の展望についてお考えをお聞かせください。

30年の経済停滞を経て、現在の日本はどこかしら行き詰まった感があるように思えます。その上、人口減少や高齢化といった課題ばかりが目につきます。このような閉塞感を打ち破り、将来、人々がそれぞれの夢の実現を目指せる社会になれば良いと私は願っています。そのためには、新しい試みをどんどん試して、良いものは取り入れていくことで、職場、学校、社会全体をよくしていこうというマインドセットの醸成が大切だと考えています。

ナッジは、現場の人の創意工夫で、大きな効果を生み出しうる取り組みですから、行動経済学を学んで、その知見を活用する人が増えていくことで、もっと住みやすい社会、もっと働きやすい職場、もっと学びやすい学校が実現され、それぞれが夢の実現を目指せるようになれば良いなぁと考えています。

(構成・執筆:ポリシーナッジデザイン合同会社/大阪大学行動経済学研究センター非常勤特任准教授 植竹香織)

(写真・資料提供:大阪大学/大阪府/尼崎市/高知県)